前回、「かぶり厚さ不足は法違反」といわれるが、なぜ、かぶり厚さ不足は問題なのかについて投稿しました。

そして、今回は逆にかぶり厚さ課題による悪影響を説明していきたいと思います。

かぶり厚さ過大の悪影響

かぶり厚さ過大による悪影響は、ズバリ、“構造耐力の低下”です。

鉄筋コンクリート造の場合、構造耐力の算定において、コンクリートは圧縮のみを負担していますので、曲げモーメントに対して、鉄筋の耐力のみにより支持されています。

この、鉄筋の耐力算定に実はかぶり厚さが影響してきているのです。

かぶり厚さ不足が構造耐力低下に

計算がわかりやすいので、梁主筋を例に説明していきたいと思います。

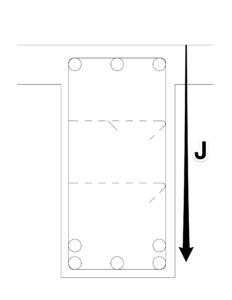

下図は、梁のスパン中央部の断面とします。この時、鉄筋の曲げ耐力はどのように計算されるのでしょうか。

スパン中央部なので、曲げモーメントは下主筋(図では5本)により支持されます。

鉄筋の曲げ耐力の算定は下式で表されます。

$$M=a_{t}× f_{t} × j$$

つまり、at:下主筋の断面積の合計、ft:鉄筋の許容曲げ応力度、j:応力中心間距離の積により表されます。

atとftというものは鉄筋径、本数そして鋼種により数値は決まっています。

そして、応力中心間力とは、「梁の最外端から作用鉄筋の中心までの距離×7/8」のことです。

鉄筋のかぶりを過剰にすると、この応力中心間距離が短くなってしまいます。

そのため、構造設計者が見込んでいる構造耐力より、建物が持っている耐力が低下してしまう恐れがあるのです。

なぜかぶり厚さ過大となるのか

かぶり不足を防止するためには、過剰なかぶり厚さになっている配筋、皆さん見たことないでしょうか。

やはり、鉄筋屋さんもかぶり不足は強く言われてますので、設計図書で示しているかぶり厚さを確保するために保険を見ます。

皆さんは、梁サイズが〇〇mm×○○mmでかぶり厚さは〇mmだからあばら筋のサイズはこのくらいだなと計算したことはありますか?

もちろん加工誤差、施工誤差は生じますので幾分かの余裕は見ておく必要があります。

しかし、思い出してみてください。JASS5で示す「設計かぶり厚さ」。

このかぶり厚さには施工誤差が含まれています。施工、加工誤差を考慮しても最小かぶり厚さを満足するように規定しているのです。

たまには、加工された鉄筋の寸法を測ってみるのもいいかもしれません。

しかし、一般には鉄筋の納まりが悪いためにかぶり厚さが不足してしまうケースがほとんどです。

鉄筋の納まりは鉄筋屋さん任せにせず、施工者側で検討するようにしましょう。

まとめ

かぶり厚さ過大で構造耐力が低下する。ご理解いただけたでしょうか。

しかし、一点注意しておきます。

構造設計者もギリギリの耐力で建物の構造設計をしているわけではありません。極端な過大となった場合として今回投稿しました。もちろん、かぶり厚さが不足する方が影響は大きいです。

適正なかぶり厚さ管理で耐久性の高い建物を提供していきましょう。

コメント

コメント一覧 (5件)

[…] かぶり厚さ過大による悪影響 […]

[…] かぶり厚さ過大による悪影響 […]

鉄筋のあき寸法に関してですが、

コンクリートを密実に打設することを考えれば、骨材が問題なく流れればこと済む話だと思いますが、

鉄筋径の×1.5にはどのような意味があるのでしょうか?

鉄筋を拘束するために必要なコンクリート断面量ということでしょうか?

教えていただければありがたいです。

コメントありがとうございます。

鉄筋とコンクリートの間には付着力が作用しています。付着力の影響範囲は45度方向で広がっていきます。鉄筋径が大きくなると作用する付着力も大きくなるので、その分間隔を広げる必要があります。意味合い的に鉄筋を拘束すための必要なコンクリートの断面量(付着影響範囲)という認識でもよいかと思います。

1.5倍というのは、実験値や構造計算を考慮して規定化されたかと思いますが、数値の根拠は申し訳ありませんが、把握してません。

↓↓鉄筋を上から見たイメージ

/ (影響範囲は45度)

———-(鉄筋)

\

ありがとうございます。

割烈破壊を防ぐために必要な間隔ということでしょうか。