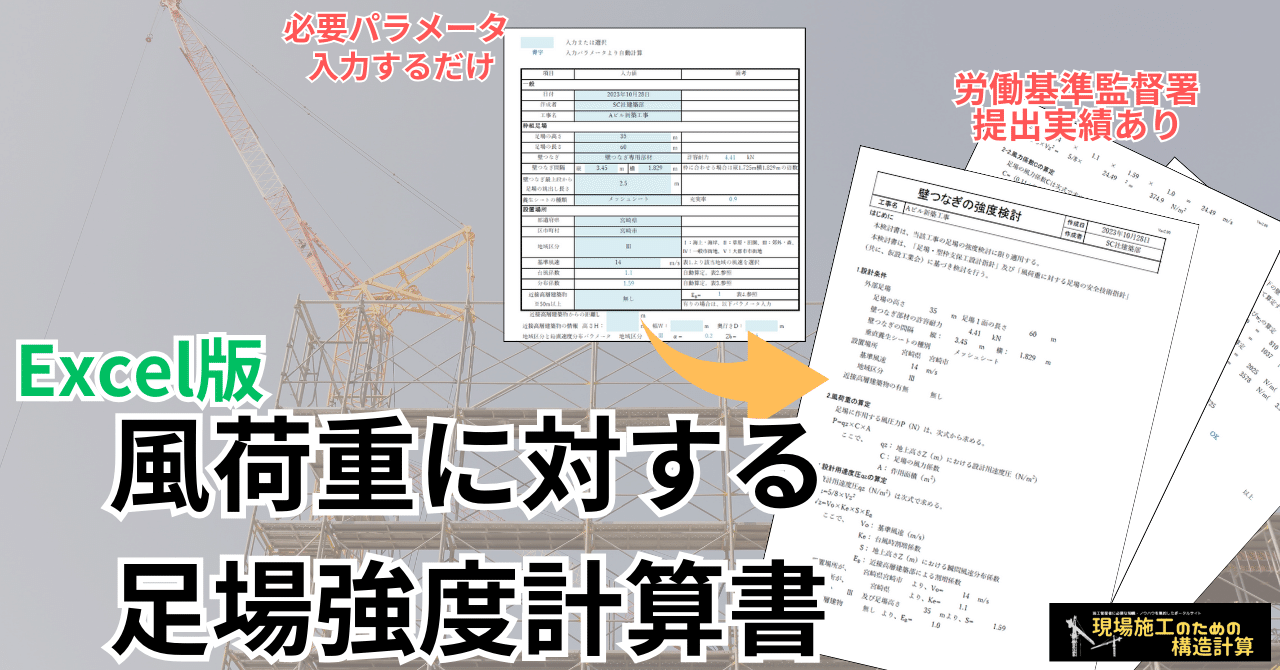

枠組足場の風荷重に対する強度検討書をエクセルにて作成しました。

今回は、その計算書をもとに風荷重に対する足場計算を行う手順とその時に用いる係数の根拠などを解説していきます。

作詞した計算書は足場の高さや設置場所などいくつかのパラメータを入力すれば計算書が作成できるようにしました。

しかし、計算書の本質がわかっていないと、現場で組むときに計算書通りいかなかった、作業員や後輩から質問され適切に受け答えできなかったなど、さまざまな問題が生じると思います。

また、誤った値を入力しても何かしらの答えが出てしまうというのも計算プログラムの怖いところです。

枠組足場の風荷重に対する強度検討の内容を十分に理解していただきたいと思います。

また、枠組足場とタイトルですが、単管足場・くさび式緊結足場でも門型を形成する足場であれば、計算方法は一緒です。

ぜひ参考にしてください。

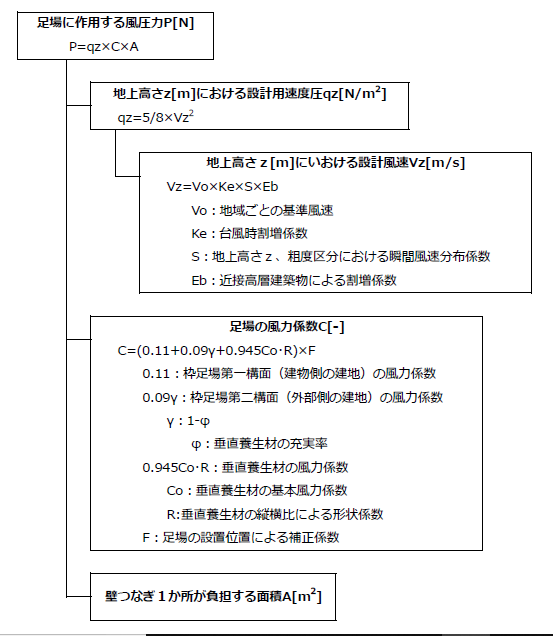

計算の流れ

計算の流れとしては、「足場に作用する風圧力の算定」⇒「壁つなぎに作用する風圧力の算定」⇒「壁つなぎの許容耐力との比較」となります。

風圧力算定の式の構成

それでは、早速風圧力の算定をしていきましょう。

まず、風圧力の式の構成は以下のようになっています。

一つ一つの式はこのあと解説していきます。

基本的には、足場の条件、設置場所の条件を与えれば割増などの係数が決まり、その値を式に当てはめることで風圧力を計算することができる単純な式なのですが、図で示したように式自体が階層構造になっています。

一つ一つの式で今何を求めているのかを意識することが重要です。

ここから先は、実際の計算書を確認しながら、解説を見た方がわかりやすいかと思います。

Excel計算書かPDFの計算書サンプルを手元に用意してほしいです。

Excel版計算書

PDF計算書サンプル

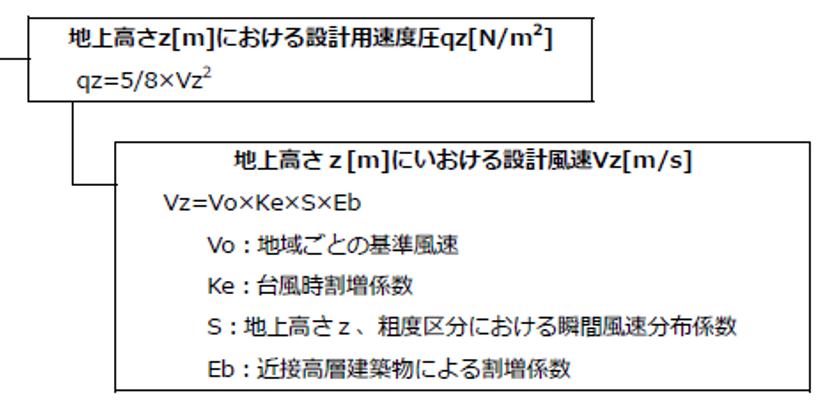

地上高さにおける設計風速の算定

まずは、地上高さzにおける設計用速度圧Qzを算定するために必要な、Vz:地上高さZにおける設計風速を算定しましょう。

ただ、設計風速も様々数値や係数で設定されており、$$Vx=Vo×Ke×S×Eb$$という構成式です。

地域ごとの基準風速:Vz

地域ごとに決まっている基準風速です。

この値は外装設計用の基準風速をもとに足場の設置期間はおおむね1年程度というデータから再現期間を1年として決められているあたいです。

足場設計用の基準風速は一般に14m/s〜20m/sです。

ちなみに外装設計用の基準風速は36m/s〜です。これは再現期間を50年としているためです。

基準風速の根拠からわかるように、あくまで再現期間1年で起こりうる風速をもとにしています。

昨今の数十年に一度の台風、大雨などの異常気象(もはや異常ではないかもしれない)では、設定した基準風速以上の風速が作用することは十分に考えられます。

自然相手に強度計算をしているので、計算でOKだから大丈夫というわけではないことを理解しておきましょう。

台風時割増係数:Ke

台風割増係数とは、台風が比較的多く規模も大きいものが予想される地域に対しての割増係数です。

該当の地域は、沖縄・九州・山口です。

しかし、この割増を考慮した計算または該当地域以外の地域だからといって台風時の対策不要という事ではありません。

実際台風や強風が予想される場合は、シートを外したり、上部のシートを絞ったり、控えのパイプを増やしたりなどの対策を取る必要があります。

先ほど、基準風速の時にも説明しましたが、再現期間を1年としたものが基準風速ですので、その基準風速を超えてしまう外れ値というものが、統計データでは存在します。

この外れ値が、季節風や台風に該当します。

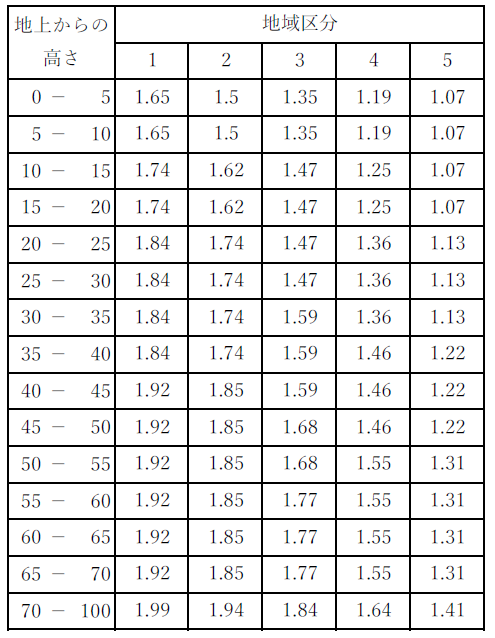

地上高さにおける瞬間風速分布係数:S

瞬間風速分布係数とは地表面の凹凸と地上からの高さによる風の乱れを考慮した割増係数です。

一般に風速は高度が高くなるほど速くなります。

そのため足場の高さが高くなるほど瞬間風速分布係数は高くなります。

建物高さと建築場所によって瞬間風速分布係数は決まります。

原則として、足場の設計は足場の最高高さでその全体の風圧力の設計をするのが一般的です。

高層の建物で足場が必要な場合は、低層部と高層部で高さを分けて計算することもありますが、足場計算用の式では高さが最高高さしかパラメータがありません。

同じ高さ10mの瞬間風速でも高さ50mの建物と高さ10mの建物では異なってきます。

計算式上仕方がありませんが、高層、低層で分ける場合は、余裕をその切り替えレベルを設定しましょう。

また、上の表で1~5で記載されているものが地域区分と呼ばれるものです。

建物場所による地域の区分は設計図書に記載されてることも多いです。設計条件でもありますので同様の地域区分を選択しましょう。

計算書で見かけ上の作用風圧を小さくしたいので、地域区分を一つ上にあげてしまうというのが、足場計算書でよく見られる計算書改ざんのひとつです。

決して、このような計算は行わないようにしましょう。

地域区分は以下のように分かれていきます。

| 地域区分 | 地域のイメージ |

| Ⅰ | 海上・海岸 |

| Ⅱ | 草原・田園 |

| Ⅲ | 郊外・森 |

| Ⅳ | 一般市街地 |

| Ⅴ | 大都市市街地 |

ここで、Ⅲ~Ⅴの区分が分かりにくいですがⅤ.大都市というのは、新宿、渋谷、大阪等の高層ビルが立ち並ぶようなホント大都市と言われるようなものです。

地域区分が小さいほど、瞬間風速分布係数は、大きくなる傾向にあります。

風を遮るものがなく、一般的に風が強くなるためです。

ただ、大都会の場合は、地域として風が比較的弱いとされますが、ビル風というものが存在することに注意です。

高さ50m以上の近接高層建築物による影響:Eb

近接高層建築物の影響とは、つまりビル風のことです。

ビル風の影響自体は計算で算出することは非常に難しいです。

近接しているような場合は解析を行う必要も出てきます。そのような場合は設計でも検討してるかと思いますので、建物の設計条件も確認してみましょう。

実際の足場計算では、近接する高層建築物の高さと高層建築物までの距離から係数をまとめていきます。

設計用風圧力の算定

設計用風速が算定で来たら、$$qz = 5/8×Vz^2$$で設計用風圧力を算定しましょう。

この式自体は、外装用の風圧力算定式と変わりません。ただこの式はかなり複雑です。

そこで、仮設工業会が仮設材であることなど考慮して、計算式を示しています。

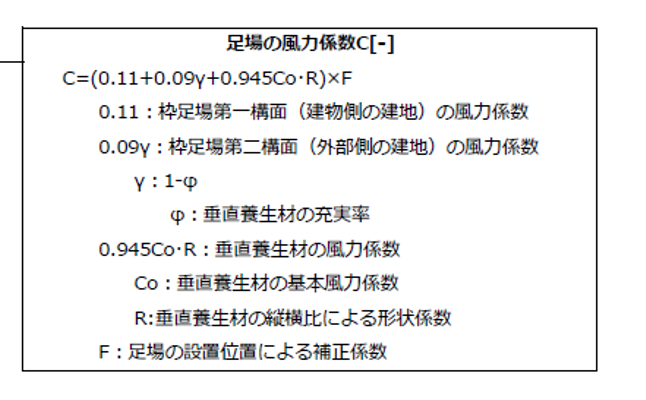

枠組足場の風力係数を求める式

足場に作用する風圧力の算定は、これまで終わりました。

次に、足場の特性を考慮した風圧力の割り増し係数を算定していきます。構成式で以下にあたる箇所です。

枠組み足場の風力係数の式はカッコ内の式が3つの項になっていることがポイントです。

項はそれぞれ足場部材の建物側の脚、シート側の脚、そしてシートが負担する風圧力の割合を算定してます。

一番注目したいのでは、第三項のの0,945という係数がかかっています。9割以上はシート面が受けることになります。

なお、ここに係数として加わるCoとRはグリーンシートやメッシュシートなどの垂直養生材の充実率や割り増し係数によるものです。

シートをグリーンネットを使うかメッシュシートを使うかで作用する風圧力は大きく変わってきます。

設計用風圧力の算定

これまでの計算で、設計用風速と足場係数が算定できました。

ここまで、様々な要因による係数等を算定しました。式が階層構造になっているので分かりにくいのですが、一つ一つの係数は単独で決まっていくものが多いですので、慌てず選択したいきましょう。

設計用風圧力が算定できたら、1箇所の壁つなぎの負担面積を掛け、壁つなぎ1箇所に作用する風圧力を算定します。

壁つなぎ部材の許容耐力

壁つなぎ部材に作用する風圧力が算定できました。次は壁つなぎの許容耐力を算定し、その二つを比較します。

壁つなぎ部材の許容耐力の決め方

壁つなぎの許容耐力は仮設工業会認定品では4.41kN(450kg)です。

ただ、風荷重は比較的短期間に作用する荷重であることから、許容耐力を3割増することが一般的です。

つまり、風荷重に対しては許容耐力5.73kN(580kg)とします。

なお、鉄骨造などの場合は鉄骨工事の期間はキャッチクランプを用いて壁つなぎを設けることになります。

その場合は、クランプのすべり耐力(すべり止めを設けた場合はせん弾耐力)が壁つなぎ部材の許容耐力となります。

そのほか、改修用の壁つなぎ部材もありますので、実際に使用する部材と許容耐力を充分に確認してください。

壁つなぎ1か所あたりの許容耐力の算定

足場の壁つなぎは、どのような間隔で取り付けるでしょうか。

高さ方向を階高ごと(梁部に配置)で横方向は2スパンごとなどと決めていくでしょう。

壁つなぎの設置スパンが決まれば、その面積と算定した設計用風圧力を掛け合わせ、壁つなぎ1本あたりに作用する風圧力を算定しましょう。

この風圧力が、壁つなぎ部材の許容耐力より小さいのであれば計算はOKとなります。

まだ、作用風圧力の方が大きい場合は、壁つなぎの設置間隔を狭くしたり、追加の対策を取っていきます。

まとめ

風荷重に対する足場の強度計算書の式の解説でした。

自然相手の風に対して安全を見込んでいますが、再現期間というある程度の条件をもって設計しています。

解説が分かりにくいなどありましたらお気軽にご連絡ください。

この計算に沿った足場Excel版はnoteで有料販売としています。

また、足場計算書の作成の相談などは別途個別契約で承ることもできるかもしれません。

コメント

コメント一覧 (14件)

養生シートが防炎シートのためパネルを選択すると計算式がエラーになってしまいます。

どうしたらよいでしょうか?

計算書確認いたします。

計算書の修正ができたらお知らせいたしますが、今現状は充実率φ1.0として手計算いただくしかないかもしれません。

ご迷惑おかけします。

こんにちは、計算書を修正しました。

Ver1.02として再掲載しています。ご迷惑おかけしました。

はじめてメールいたします。

くさび緊結型足場、単管足場の計算では枠足場の計算と異なることはあるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

風荷重に対する計算方法としては変わりません。

ただ、壁つなぎの間隔が計算上は安衛法以上となることが多いので注意が必要です。

いつも利用させていただいております。

修正点ですが、瞬間風速分布係数の20-25m区分Ⅲの数値が異なっています。

管理人です。

ご指摘ありがとうございます。計算書確認いたしました。

確かに粗度区分Ⅲの瞬間風速分布係数が間違っておりました。週末には修正verをUPするようにいたします。

初めて利用しました

風力係数のC1とC2の計算式(Excel内)が間違いだと思いますが、ご確認お願い致します。

村井様

ご利用ありがとうございます。C2計算式の補正係数Fの表示される数値と実際の数値の相違による計算式の違いでよろしかったでしょうか。表示される数値は小数点第一まで(例:1.3)としておりましたが、実際の式は小数点第二まで(例:1.28)で計算されておりました。

対応遅くなりましたが、修正いたしました。

初めて利用いたします。

前項2-4. の地域区分につきまして、国土交通省告示 平12建告第1454号 第1の2

のように地域について明確にに定められたものはないでしょうか。

海寄りの地域で、市街地と海岸地域の区分で分かりにくい地域があり少々困っています。

>> ウラノヒロユキ様

コメントありがとうございます。返信が遅くなりました。

足場に関しては仮設工業会の文献を基にすることが多いので、建基・建告と異なってきます。また、明確な規定はありません。参考として地域のイメージを記載します。

一般市街地のイメージとしては「4~9階建が主となる地域」、海岸とは「海上や海に面してほとんど障害物のない地域」です。また、「4~9階が散在する地域」はⅢ郊外とされいます。

判断の基準としてⅠとⅣであれば、大きく異なるので、設計図書に記載されている粗度区分を参考にして、合わせるということも判断材料になります。

どうしても判断つかないということであれば、安全側の検討(より開けた地域)とすることが無難ではあります。

外壁修繕工事において、RC造でのあと施工アンカーやALC壁へのアンカーでの壁つなぎの場合の強度をどのように計算したらよろしいでしょうか

第一構面が外部側、第二構面が建物側ではないでしょうか?

カイ様

ご指摘ありがとうございます。

風荷重に対してなので、第一構面が外部側、第二構面が建物側でご指摘の通りです。

記事図中の文章に誤植がありました。失礼いたしました。