建物の構造設計をするうえで、重要な指標の一つとして、下位降伏点と呼ばれる強度があります。

今回は、下位降伏点について解説していきます。

下位降伏点は構造設計に必要で現場管理の上では関係ないものでしょうか。

そんなことはありません。下位降伏点の意味と現場管理でどういった場面で用いられてるのか理解していきましょう。

下位降伏点とは

金属を引張っていくと、どこかのタイミング金属が伸びきってしまう強度があります。

わかりやすくバネを例にしてみましょう。

金属製のバネは引張っても、力を抜けば元の形に戻ります。

ただ、そんなバネでもある強度以上の力で引張ると、力を抜いた時に元の方に戻ろうとしますが、完全には戻り切ることができません。

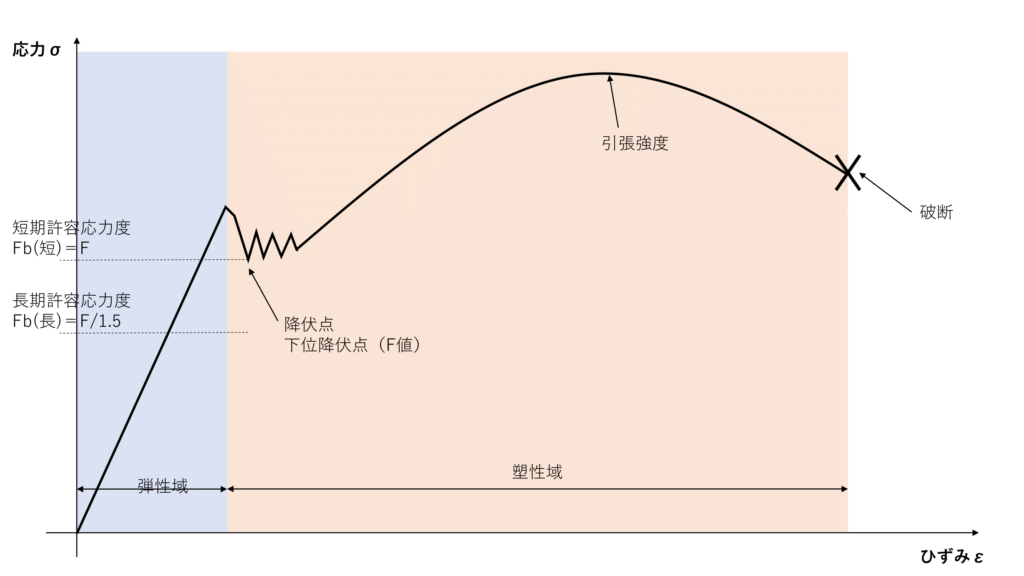

このように、金属が引張られた後、力を抜いた時に元に戻るまでの強度範囲を弾性域、元に戻ることができない強度範囲を塑性域と言います。

この弾性域と塑性域の境となる強度を降伏点といます。

では、なぜ下位という言葉が付いているのでしょうか。

下の図で説明していきます。こちらは建築でよく用いられる軟鋼の応力ひずみ曲線です。

軟鋼の場合、強度がガクンと落ちる(上位)降伏点があり、その後多少の上下を繰り返し、最大強度まで応力が上がっています。

この、ガクンと落ちた後の上下を繰り返している範囲の応力が低い点を下位降伏点といいます。

一般的には上位降伏点=降伏点として扱われますが、建築の世界では下位降伏点の方が、よく耳にしますし、指標としても重要視されます。

下位降伏点はなぜ重要指標になるのか

それでは、なぜ下位降伏点が重要指標として扱われるかについてです。

それは、下位降伏点を多くの場合、鋼材の短期許容応力度として扱っているからです。

短期許容応力度とは、建物を設計する上で、大規模地震などの建物の供用年数内に数回遭遇する可能性がある外力に対して、建物の耐力として比較検討・設計される応力度です。

先ほど、弾性域・塑性域の説明をしましたが、 下位降伏点以下の外力に対しては、外力がなくなれば、鋼材の伸び(ひずみ)が残ることもなく、元の形に戻りますので、今後発生するであろう同等レベルの地震にまた耐えうることができます。

もちろん、間仕切り壁や天井、かぶり部分のコンクリートなど一部に大きな被害が出ることはあるのですが、建物が倒壊するような事態は防ぐことができ、地震後に適正な補修・補強を施し、また使用することができます。

構造設計において、軟鋼はこの下位降伏点強度=短期許容応力度として利用しますので、よく耳にする重要指標となっています。

下位降伏点=短期許容応力度の認識は半分正解で半分不正解

下位降伏点=短期許容応力度として構造計算に使用すると説明しましたが、この説明は半分正解で半分不正解です。

その理由としては、建物構造体を構成する材料において、下位降伏点または降伏点が存在しない材料も多くありますが、構造設計する上で、短期許容応力度として何かしらの指標はどんな材料に対しても必ず必要になるからです。

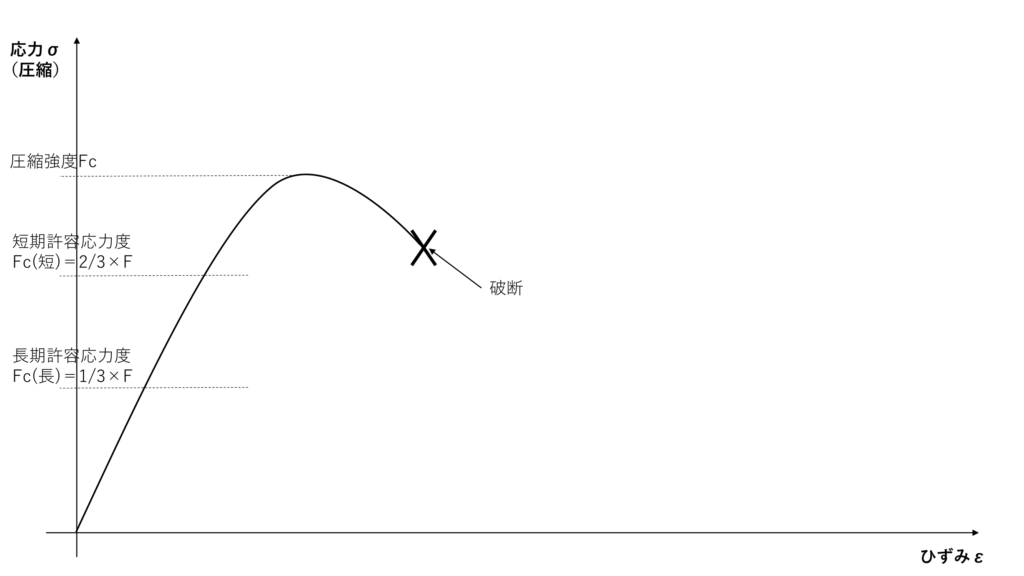

例えば、コンクリートの場合、先ほどの軟鋼の応力ひずみ曲線とは形が異なり、応力ひずみ曲線は、いかのような図になります。

これは、圧縮力に対する応力ひずみ曲線です。

コンクリートは引張りに弱く、圧縮に強いという性質があります。

また、コンクリートは軟鋼と異なり荷重が作用したときに少し縮み、荷重を抜けば元に戻るという性質がほとんど見られません。

したがって、応力ひずみ曲線図で示したように、降伏点が現れない形状になります。

コンクリートの場合は、圧縮強度の2/3の値を短期許容応力度として採用します。

このように、検討する部材によって、短期許容応力度の考え方は変わってくるので、下位降伏点=短期許容応力度という認識は、軟鋼においては正解で、他の材料に対してその限りではないということになります。

施工管理で下位降伏点はいつ使うのか

最後に、施工管理をするうえで、下位降伏点を意識する必要はあるのかについて説明していきます。

もちろん、設計も施工管理も建物を造る重要な役割ですので、降伏点とは何か、下位降伏点とは何かといった知識は建築の基礎になるので、知っとくべきです。

ただ、施工管理にいると構造設計者ほどの詳細の知識は有してはいないでしょう。

施工計画を行う上で、下位降伏点を意識するタイミングは、仮設物の構造計算を行うときは、施工資材として、本設の梁の上に重量物を載荷させたいといったときに検討する必要があります。

足場などの仮設物の構造計算においても、構造計算であることに変わりありませんので、仮設材の短期許容応力度や長期許容応力度を強度計算の指標に用います。

その際に、H鋼材などの軟鋼を用いる場合は、同様に下位降伏点を考慮しなければなりません。

ただし、仮設計画の場合、建物の供用年数に対して、工事期間はあまりにも短いので、工事期間中に大地震に遭遇する可能性を再現年数などの指標を用いて採用する許容応力度を選定しないと、不経済な仮設計画になってしまいます。

おわりに

下位降伏点の意味と下位降伏点と短期許容応力度との違い、さらに、施工管理者は下位降伏点をどういったタイミングで意識するのかについて解説しました。

構造計算を苦手とする施工管理者も多くいるかと思います。

具体的な仮設物の計算は、会社の担当部署や協力会社に依頼するとしても、提出された計算書を見て、検算・チェックは最低でもできなければなりません。

どういた計算手順で何を指標にしているのかしっかり理解していきましょう。

コメント

コメント一覧 (2件)

降伏ひずみは上降伏点のひずみをとるのか、下降伏点のひずみをとるのか理由とともに教えていただきたいです。

また、鉄骨などの材料試験などでえられた応力ひずみ曲線で、下降伏点は最小値をとると思うのですが、下降伏点の上下を繰り返す範囲で降伏ひずみが1800の位置と6000の位置で最小値に近しい値が出たとします。厳密にみると降伏ひずみが6000の方が最小値だった場合どちらの値をとるのかを教えていただきたいです。

コメントありがとうございます。

申し訳ありませんが、私は材料力学の専門家ではないので、根拠ある回答は出来かねます。あくまで建築の分野でJISなどで規定された値の元、構造力学に基づく計算などを行うレベルです。

『JIS Z 2241:金属材料引張試験方法』の用語の定義では根拠にならないでしょうか。この中に降伏伸び(%)という用語の定義があり、『降伏の開始から一様加工硬化開始までの間の伸び』とされています。また下降伏点についても、『塑性降伏する間の最小値』として定義があります。